這次科博館前往美國進行地質標本採購的目的地是在丹佛的里高城。丹佛緊鄰礦產豐富的洛磯山脈,在 1958 年因淘金熱而興盛,如今更成為全美第 2 大礦物、化石展的舉辦地,規模僅次於土桑展。這趟旅程究竟帶回了哪些特別的大地瑰寶?趕快來一睹為快!

獨特的無紋隕鐵 – Dronino 隕石

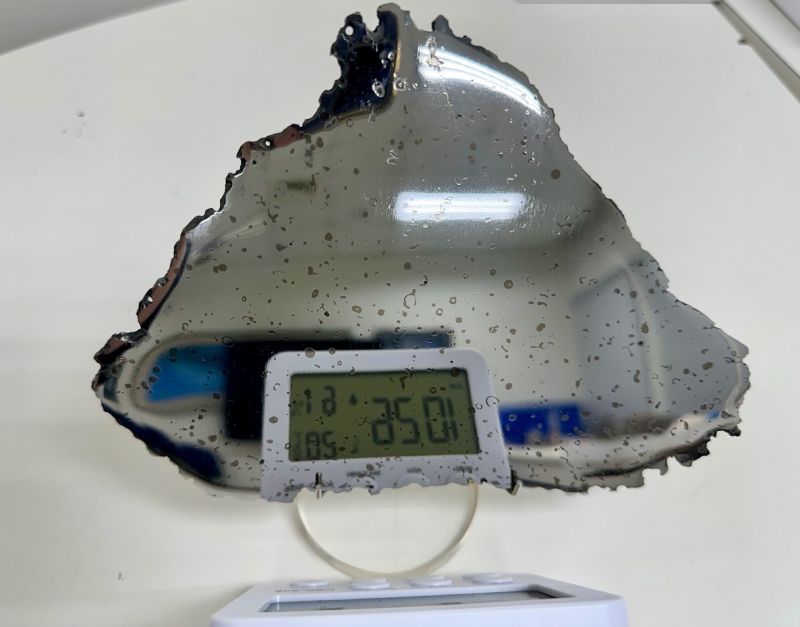

一般而言,鐵鎳隕石經過處理後,會展現出標誌性的魏德曼花紋(Widmanstätten pattern),這是它們在宇宙旅行中,以極其緩慢的速度冷卻(100 萬年僅降溫 1 至 100 度)所留下的獨特結晶構造。然而,與常見的鐵鎳隕石不同,這件 Dronino 隕石切片卻像鏡子一般,這正是它的獨特之處:缺乏魏德曼花紋。

這種「無紋隕鐵」相當罕見,在隕石公報(Meteoritical Bulletin)記載的 76922 顆已命名的隕石中,大約只有 50 顆隕石為無紋隕石。這些隕石之所以無法形成魏德曼花紋,是因為其鎳含量極高,通常在 18 % 以上。這件 Dronino 隕石的鎳含量約佔 23 % ,並且散布著許多硫化鐵 (Troilite ,又稱隕硫鐵,化學式為 FeS)形成的斑點。

Dronino 隕石是在 2000 年於俄羅斯梁贊州(Ryazan Oblast)的 Dronino 村附近被發現。而後科學家們於 Dronino 村周圍進行搜尋,發現了更多隕石,總重量超過 3000 公斤,因此 Dronino 隕石應不是單一的墜落個體,而是一場壯觀的隕石雨。由於缺乏有關此隕石撞擊事件的歷史紀錄,而該地區最早有人居住為 12 世紀時,故推測墜落的時間應在 12 世紀之前。

天空之田 – Campo de Cielo 隕石

此行收穫亮點之一,便是一個完整的 Campo de Cielo 隕石標本,重約 18.6 公斤,為目前館藏中最重的隕石標本,並搭配一個可以看見其魏德曼花紋的端切塊(End cut)標本。 Campo del Cielo 隕石主要由約 92.6 % 的鐵和 6.7 % 的鎳組成,並含有少量的鈷、磷、鍺、鎵、銥等元素。

Campo del Cielo ,西班牙語意為「天空之田」,位於阿根廷北部查科省(Chaco Province)和聖地亞哥 – 德爾埃斯特羅省(Santiago del Estero Province)交界處。 Campo del Cielo 隕石的墜落時間估計在 4,000 至 5,000 年前,但直到 1576 年,西班牙探險隊才首次記錄了這片「天空之田」。當時,當地的原住民早已知曉這些「從天而降的石頭」,並將其用於製作工具和武器。西班牙人從原住民口中得知,這些鐵塊來自天上,因此將此地命名為 Campo del Cielo。此後,科學家們陸續發現了大量的隕石碎片,加總後總重量超過 100 公噸,是目前已知地球上總重量最重的隕石。 Campo del Cielo 地區不僅散布著大量的隕石碎片,還存在超過 26 個撞擊坑。這些撞擊坑的大小不一,最大的長約 115 公尺,深度約 2 公尺。這些撞擊坑的存在,證明了這是一場大規模的隕石雨事件。

方鈾礦 – 現代放射性科學重要的基石

方鈾礦(Uraninite),主要化學成分是二氧化鈾(UO2),通常形成於熱液礦脈、偉晶岩和沉積岩中,且常與其他鈾礦物共生。例如這件方鈾礦標本就帶有紅鈾礦(Fourmarierite)共生。

方鈾礦的晶體結構屬於等軸晶系,理想的晶體形態呈立方體或八面體,但實際上,方鈾礦很少以完美的晶體形態出現。更多時候,它看起來像是黑色的瀝青,因此最初這種礦物是被稱為「瀝青鈾礦」(Pitchblende)。 1789 年時克拉普羅特(Martin Heinrich Klaproth)在研究瀝青鈾礦時發現了新元素,便以當時剛發現不久的天王星(Uranus)來命名,稱之為鈾(Uranium)。

1896 年時亨利 • 貝克勒(Antoine Henri Becquerel)利用鈾鹽進行實驗,發現了鈾鹽不須陽光激發也具有輻射。之後瑪麗 • 居禮(Maria Skłodowska-Curie)與皮耶 • 居禮(Pierre Curie)利用瀝青鈾礦與銅鈾雲母進行研究,於 1898 年發現了釙與鐳元素,並創造出「放射性」(radioactivity)一詞。時至今日,方鈾礦最重要的應用是被提煉、加工做成鈾燃料,供應核電廠發電。方鈾礦的重要性不僅在於其做為鈾礦石的價值,更在於它啟迪了人類對放射性的認識,並推動核能在現代科學、醫療、軍事、民生上的發展。

銻 – 具有金屬光澤的類金屬

自然銻(Native Antimony)指的是以單質形式天然產出的銻元素(化學符號 Sb)。銻是一種銀白色、具有金屬光澤的類金屬元素。銻在地殼中的含量並不高,估計約為百萬分之 0.2 至 0.5 ,但它廣泛存在於超過一百種不同的礦物中,最常見的是輝銻礦(Stibnite ,化學式為 Sb₂S₃)。因此,自然銻標本相當罕見,是礦物收藏家和地質學家感興趣的標本。

銻的晶體結構為三方晶系,硬度不高,莫氏硬度約為 3 ,可以用鋼刀刻畫。比重較大,約為 6.69 g/cm³ 。銻性脆,容易碎裂,延展性和展性較差。自然銻通常形成於中低溫熱液礦脈中,常與其他硫化物礦物共生,例如輝銻礦、方鉛礦、黃鐵礦等。它也可能在一些火山噴氣孔和沉積岩中被發現。

人類使用銻的歷史非常悠久。 17、18 世紀時,歐洲曾流行使用銻杯(Antimonial cup)盛裝葡萄酒,靜置一日後,酒中的酒石酸會與杯子反應形成酒石酸銻鉀,飲用後具有催吐或輕瀉之效,當時人們認為此法能舒緩暴飲暴食的不適,還能淨化身體與排毒。此外,也有人將銻製成小丸吞服以通便,而且還重複使用這些銻丸。然而,銻及其化合物都具有毒性,會抑制酶的活性,攝取過量可能導致中毒,有不少人因此喪生。

隨著科學技術的發展,銻的用途也越來越廣泛。 19 世紀,人們開始將銻用於印刷業,製作鉛字合金,使其更堅硬耐磨。 20 世紀以來,銻在工業上的應用迅速增加,它被廣泛用於製造電池、阻燃劑、合金、半導體材料等。

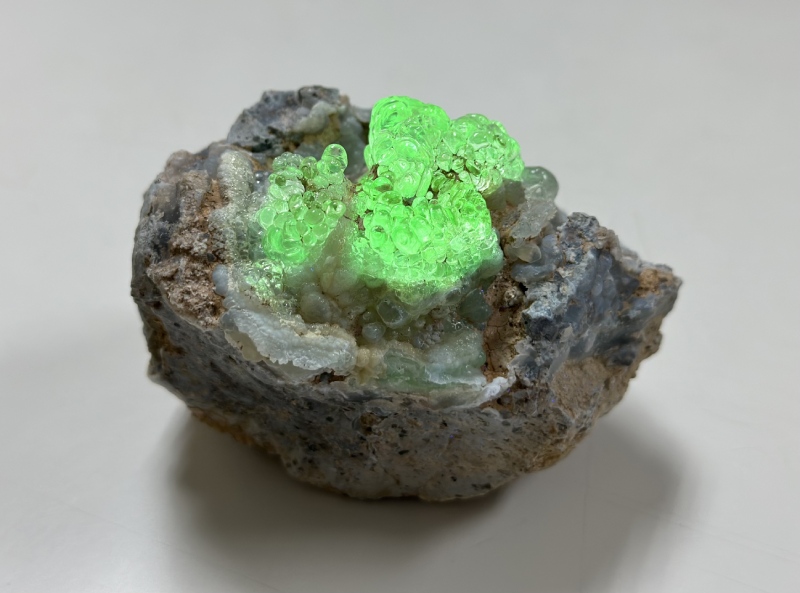

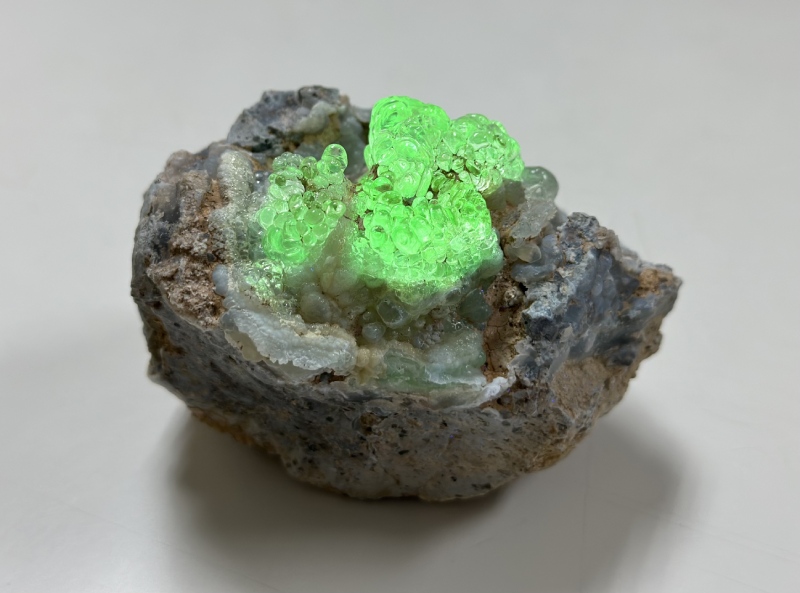

玻璃蛋白石

這件看起來好像很多顆小水珠聚在一起的標本是產自墨西哥的玻璃蛋白石(Hyalite),又稱玉滴石、水蛋白石,是蛋白石家族中獨特的成員。它看起來晶瑩剔透,具有玻璃光澤,但缺乏其他蛋白石常見的變彩效應(Play-of-color),即在光線下不會展現出彩虹般的色彩。不過,玻璃蛋白石擁有一項獨特的魅力—螢光。在紫外線照射下,玻璃蛋白石會發出強烈的綠色螢光,相當耀眼獨特。甚至在強烈的陽光直射下,也能觀察到微弱的綠色螢光。

玻璃蛋白石主要由含水二氧化矽(SiO₂·nH₂O)組成,屬於非晶質。顏色為無色透明到乳白色、淡黃色不等,有時也可能帶有淺淺的藍色或綠色調。玻璃蛋白石通常形成於富含二氧化矽的環境中,例如火山岩的空洞、裂縫、火山噴氣孔,或是偉晶岩等環境中。其形態也相當多變,常見的有葡萄狀、腎狀、鐘乳石狀,以及不規則的塊狀或皮殼狀等。

玻璃蛋白石雖然沒有絢爛的變彩,但由於其獨特的清澈外觀與螢光性,不僅是礦物收藏家和寶石愛好者眼中的珍品,也常被用於製作裝飾品和珠寶。然而,由於玻璃蛋白石的莫氏硬度為 5.5 – 6.5 ,相較硬度為 7 的石英(SiO₂),玻璃蛋白石更為脆弱,容易刮損或受到撞擊而破裂,因此在保存和佩戴時需要小心。

結語

此行從丹佛展帶回了 14 件隕石和 29 件礦物標本。本文僅挑選其中 5 件標本進行介紹。更多精選標本將於 2025 年開幕的「大地瑰寶廳」展出。

延伸閱讀

本著作由本館研究人員所提供,博學多文團隊編輯製作,以創用CC 姓名標示–非商業性– 禁止改作 4.0 國際 (CC BY-NC-ND 4.0) 授權條款釋出。若需要使用本篇的文字、圖像等,請洽本館出版室。