圖 / 鄭明倫提供

原以為是成蟲蛻皮不順導致無法產卵,但更可能是之前的舊皮(幼蟲褪或蛹褪)意外阻塞產道,使得雌蟲無法產卵,產生體內的逆境而以刺激再蛻皮來因應,可惜再蛻皮依舊未能除去舊皮,終致抱卵而死。

之前太專注要在褪上找證據,竟然沒想到要檢查雌蟲!

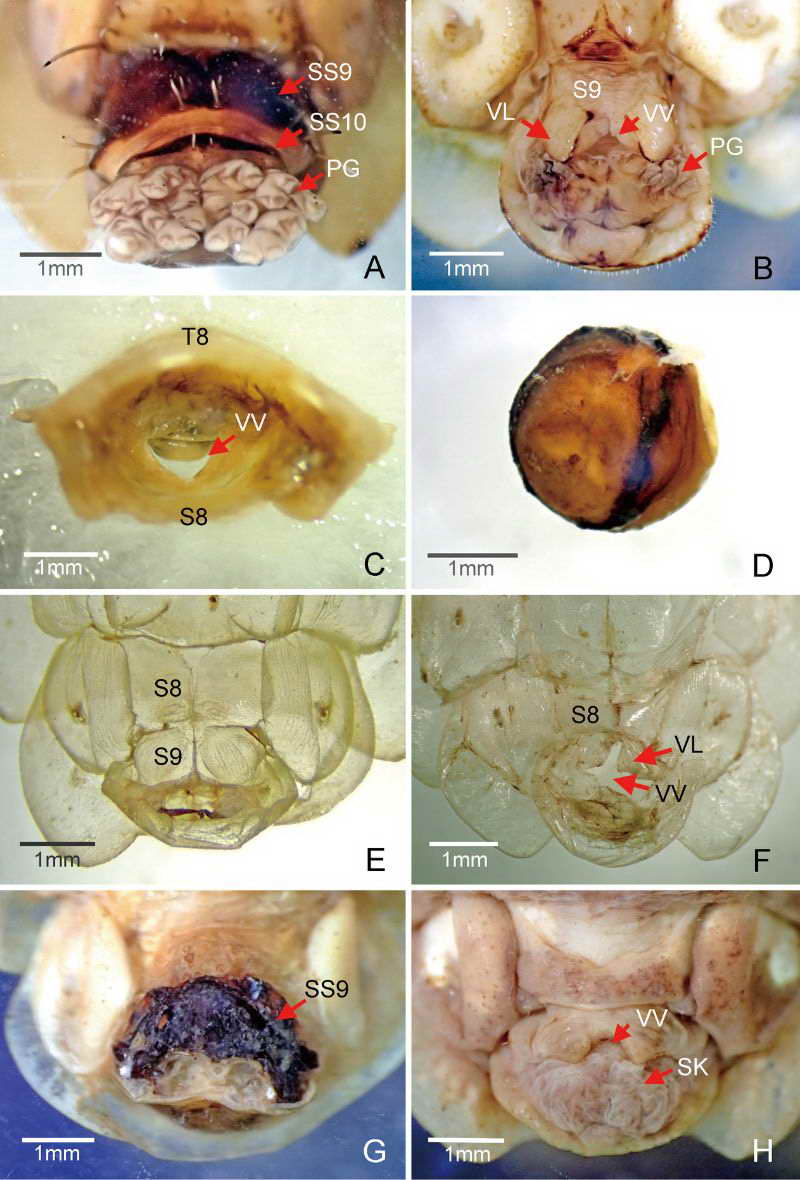

2020年9月下旬重拾研究。想到第一位審稿者建議檢查產卵管是否畸形,於是我將雌蟲標本拿到顯微鏡下檢查,沒想到剛檢查2019年第1隻再蛻皮的雌蟲,赫然發現她的腹部末端被沒有蛻盡的幼蟲褪黏住(圖G,SS9) !難道是因此導致無法產卵?趕緊接著檢查第2隻、第3隻、以及2020年的第4隻,竟然都是產道口被阻塞!前3隻是被幼蟲褪,第4隻是被蛹褪堵住。2020年的三峽雌蟲則很正常。比對幼蟲(圖A)後,確認2019年的3隻雌蟲身上的殘留的確是幼蟲褪。我用鑷子挑動第2隻雌蟲的幼蟲褪,發現可以移除,底下露出正常的產道口。雌蟲身上藏著這麼大的線索,之前太專注要在褪上找證據,竟然沒想到要檢查雌蟲!

多數類群的螢火蟲有管狀產卵管,但扁螢的產道口不一樣

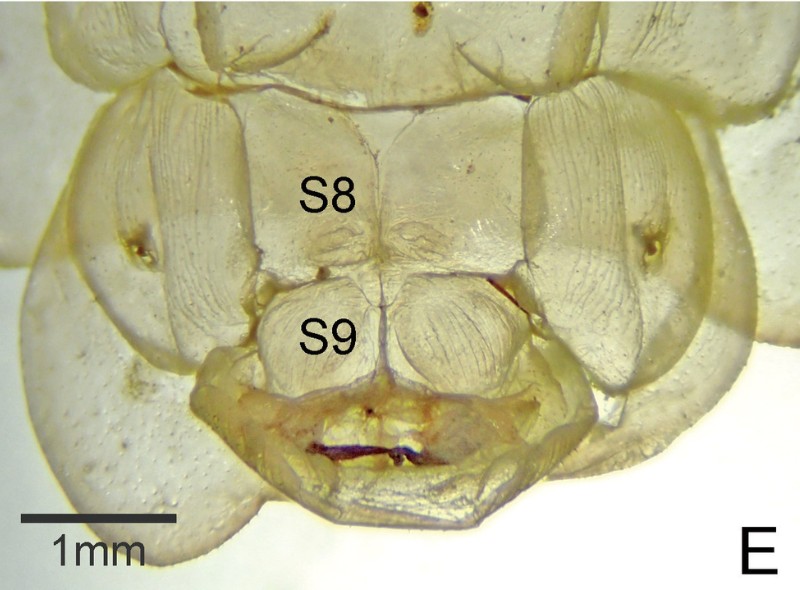

我也藉機首度好好觀察正常雌蟲的外性器(圖B)。扁螢的產道口(gonopore, vulva,VV)位於第9末端中央(S9),是由左右兩片閥狀的構造(生殖瓣,genital valve,VL)控制,卵直接由此產出,不像多數類群的螢火蟲有管狀產卵管。雌蟲體內從中胸一直到腹部末端之間塞滿了卵,我將腹部解剖開來,將卵逐一清出(圖D),可以直接從腹部的空腔看到產道口(圖C),之間既無其他構造也無褪,這排除了產卵管蛻皮畸形的可能。幼蟲多管狀如吸盤的尾足(pygopod)(圖A,PG)到了成蟲期還有痕跡存在(圖B),但已退化而無功能。2020年烏來那隻個體,產道口有一整坨包著皮的構造堵住(圖H,SK),按照位置判斷應該是尾足。

可能是舊皮意外阻塞產道,使得雌蟲無法產卵

以上發現和第一位審稿者所提的可能解釋,在因果(無法產卵vs蛻皮)上恰恰顛倒:原以為是成蟲蛻皮不順導致無法產卵,但更可能是之前的舊皮(幼蟲褪或蛹褪)意外阻塞產道,使得雌蟲無法產卵,產生體內的逆境而以刺激再蛻皮來因應,可惜再蛻皮依舊未能除去舊皮,終致抱卵而死。悟出道理的那晚,我就像阿基里德在浴缸想到浮力原理高喊Eureka,興奮得睡不著,把新發現和照片證據寄給所有作者。

臺灣的扁螢就此一種,日後可以直稱扁螢,或稱為小扁螢

10月受邀審查一篇Zootaxa的文章,正巧是關於扁螢屬的部分分類修訂。作者們檢查了許多種類的模式標本,重新釐清一些舊種並建立新種,經過比對,認定臺灣的扁螢是Lamprigera minor (Olivier),而非原本Olivier在1913年鑑定沿用至今的L. yunnana (Olivier)。作者對地區性的種類做了全面比較,並提供分子序列,應該是合理判斷。依據Zootaxa的出刊速度,我估計那篇扁螢分類報告應該會跟我們的報告約略同時出版,甚至更早。於是我把文章中臺灣的種類更新為L. minor,免得一發表就得修正。臺灣的扁螢就此一種,日後可以直稱扁螢,或用種小名之意稱之為小扁螢,而不再稱雲南扁螢或雲南螢。

投稿文章被接受,不比科學探求過程令人興奮

我也把新的發現和改動都納進10月中下旬臺灣昆蟲學會年會的宣讀簡報裡,藉機操兵,整理出更邏輯化的論述和敘事。10月底改完文章,我跟Suzuki博士達成全文共識,並分攤回覆審稿意見。正巧期刊編輯也在此時想到我們,原來已經從7月逾期到現在。修正稿和回覆通常不會給那麼久時間,但也許因為疫情而有所通融。11月初我們上傳新版本,兩週後,主編通知文章被接受,距離投稿已經7個半月。當下沒有特別欣喜,因為跟令人興奮的科學探求過程相比,這比較像是交作業後拿到成績而已。反倒是感謝期刊沒在7月就催交修正稿,不然不是自己撤稿,就是改了一個不滿意的版本出去。真是上天幫忙。

科學研究很有趣,宛如偵探查案般的推理、蒐證、辯證過程

12月初,樣稿(proof)製作完成。我持續注意著Zootaxa那篇扁螢論文是否刊出。等到今(2021)年1月初還是沒動靜,我寫信問Zootaxa的類群編輯,他也沒進一步消息。在期刊催促下,只好把修正過的樣稿送出。最後那篇扁螢的論文在我的引用文獻(reference)中被移除,在正文裡則被改成尚未發表(unpublished),是整個過程中的一個遺憾。我們的文章已經在《節肢動物的構造與發育》期刊(Arthropod Structure & Development)網站上線,排在3月出版。這個寒假我們也針對產道口阻塞是否引發成蟲再蛻皮這個假說做了實驗。

透過這有如說書般的3篇連載,大家應該會同意科學研究很有趣。有趣的並不單是現象,還有宛如偵探查案般的推理、蒐證、辯證過程。一有機會,我總想把一個個研究故事寫下來,因為科學家是人,研究過程中其實充滿意外、固執、盲點、錯誤、機會、執著、辛苦、挫折、興奮…..各種不科學的一面,這些也應該讓大眾知道。但當今的科學報告裡並沒有「人性」,彷彿科學家都是天縱英明,有著驚人的直覺,充滿洞見和豐富的知識,所以報告或發現就這麼自然而成了。這比較像是AI或機器人吧?真實世界並非如此。正因為人性,所以科學才那麼有趣,那麼迷人,可以當成志業。

只是學「過」,沒有學「會」的知識,打壞了大多數人的學習興趣

另一方面,大家的求學歷程中,往往學到只想得到答案或運算結果。例如大家在國中都背過的亞佛加厥定律(PV=nRT)或常數(6.02*10^23),解題解得嚇嚇叫,過關斬將一路讀到大學研究所。到現在呢?要嘛痛恨這些數字定律,或是早就忘得一乾二淨。我們只是學「過」,沒有學「會」。不妨想想在19世紀,亞佛加厥(A. Avogadro, AC 1776-1856)是根據哪些道理、現象來推演?又如何能導出這些?現在一個高中生「學過」的「知識」可能遠比19世紀當時的大學學的還多,又為什麼會什麼都想不出來?當課堂上的學習太強調知識本身,而不是知識如何產生,再加上考試和分數的制約,打壞了大多數人的學習興趣,太多在校習得的「知識」,在後來大部分的人生歲月裡變成「與我何干」。

達爾文怎麼想出變異與天擇的關係?若對照其對現象的感想或推理,相信原本有興趣的您就會受到激勵

每天有成千的科學論文被產出,這些對科學家本身來說,也不那麼在意,科學家對於相關的知識,多半也不會知道,或僅止於聽過而已,但日子依舊。可見知識或現象本身是很難讓他人振奮的,以科學報告的方式來傳播科普也是如此吧。但故事則不同,敘事裡加入了「人」的元素,人怎麼看事情、想事情、衡量事情,這是普遍的經驗,是人人可以想像與感受的,這才是科學之所以激勵人之處,是可以不斷創造與繼起的。例如達爾文怎麼想出變異與天擇的關係?華萊士怎麼想出隔離與適應的關係?若您讀過他們的旅行札記,或親自到那些地方走過,對照他們對現象的感想或推理,相信原本有興趣的您就會受到激勵。

跳出科學的領域,其他的學問也一樣。沒讀過李白的生平,光讀他的詩,永遠無法理解或想像何以李白是李白,而不是白居易或杜甫。所有的道理都是相通的。李白用詩寫人生,詩也註記著李白一生的遭遇及心境;科學家用人生寫報告,那會是什麼註記著科學家的一生呢?

本著作由本館研究人員所提供,博學多文團隊編輯製作,以創用CC 姓名標示–非商業性– 禁止改作 4.0 國際 (CC BY-NC-ND 4.0) 授權條款釋出。若需要使用本篇的文字、圖像等,請洽本館出版室。